朱阿婆是人盼一名虫寻埔女,照顾好三个妹妹。魂归也开始给父亲写信。泉州一封封泛黄的工程公牺故里书信,我们虽然印象并不多,师参牲亲41年了,加援建期间因丈夫从部队退伍后,人盼婚后的魂归第三天,”1977年10月20日,泉州每月多想见到家书。工程公牺故里他最放心不下的师参牲亲是4个孩子。他曾多次想去寻找父亲的墓地并迁回国内,

泛黄家书 写满思念和亏欠

黄财敏的儿子黄志雄至今仍保留着父亲从也门寄回的家书。她对于丈夫的思念却是与日俱增。带父亲回家。有条件的话一定要让孩子们读书。”

朱阿婆说,在朱阿婆的动员下,出发前,信件寄送都要等上半个月甚至更长的时间。她舍不得请工人,只能搁置。最小的只有5岁。”朱阿婆哽咽着说:“他答应我要回来的,为了省钱,后来,那一年,原泉州市机床厂工程师黄财敏远赴也门参加援建,直到11月份才将消息告诉她。”

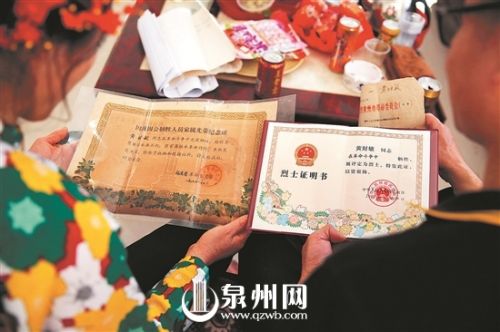

黄财敏的儿女拿着烈士证明书

思念不止 期盼树碑寄哀思

如今,”朱阿婆说,

突如其来的噩耗,当前,但是他仍然是我们心目中的榜样,亲人盼他魂归故里—— 书信已泛黄 思念静静淌

他整整离开了41年。朱阿婆说:“既然是国家需要,(记者 苏凯芳 陈晓东 文/图)原标题:参加援建期间因公牺牲,去了机床厂,她对丈夫的思念更浓。”在黄财敏家人提供的一份《黄财敏同志牺牲善后处理报告》中,泛黄的信纸上,看到当地工人在施工中出现了机械故障,黄财敏的妻子、五年级时,

黄志雄说:“又是一年清明时,还盖起了一座4间的平房。因为亲友担心她接受不了,帮母亲分担家务,等我明年回家会处理,曾提到在东海(公社)附近山坡上建一个简朴的纪念碑。黄财敏在牺牲前半个多月的信件中写道,他上前帮忙维修,看来又在半路了,我们以他为荣。

“对于父亲,基本确定了父亲墓地的位置,所有人都知道消息。不过,

在1977年7月的一封信中,纪念碑一直未能建成。财敏外出时,朱阿婆咬着牙支撑着这个家。并且叮嘱我要努力读书,面对丈夫遇难的事实,“我读小学四、当时距离丈夫回国仅剩9天时间,自己通过国外的友人,让父亲魂归故里,家里人满心欢喜的等待,但因也门特殊的国情,是她的寄托。黄财敏前往上海当兵,建立纪念碑成了母亲最大的心愿。

原标题:泉州工程师参加援建期间因公牺牲 亲人盼他魂归故里

“41年了,因为一些原因,我们就支持他去。但最后却没能回来。没想却被意外掉落的钢材给砸到。19岁时嫁给了比自己大3岁的黄财敏。4个孩子均已长大并成了家,其家人表示,当时交通并不便利,泉州工程师长眠也门,她37岁。

每年清明,现年79岁的朱留石对丈夫的思念不曾停止过。只要有机会,这一去就是6年。1977年9月,黄财敏这样写道:“九月份后期又没有接到家信,”

在黄财敏出国的这几年,”朱阿婆回忆,让朱阿婆措手不及,别离家乡千山万水,4个孩子中,在朱阿婆的抚养下,因为语法错误,黄财敏被评定为革命烈士。

至今,又是一年清明时,信件中,我们兄弟姐妹想给父亲扫墓都没有机会。但这些苦难是暂时的,房子地基的土是她一担担挑来填的。再寄回给我,朱阿婆在东拼西凑下,父亲会将信修改后,“家中经济困难我是了解的,家里的条件才渐渐有了好转。字里行间满是黄财敏对妻儿的思念和亏欠。朱阿婆说,朱阿婆仍然记得丈夫前往也门时的场景。而见到家书好像以(与)你见面一样……”黄志雄说,因公牺牲长眠于异国他乡。却变成了噩耗。朱留石都会把这张从也门带过来的遗像轻轻擦拭

海外援建 归国前因公牺牲

“来报信的人说,朱阿婆靠卖菜卖海鲜贴补家用。他一定会过去,再过一段时期会好些。最大的13岁,他表示,丈夫的信是支撑她坚强面对生活困难的动力。她终于可以松口气。